会社に合った人材を採用したいけど、なかなか採用がうまくいかない…。

採用するにあたって、採用基準を作りたいけど作り方が分からない…。

このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

適切な手法で「採用基準」を作成すれば、会社に合った人材を採用することができ、会社の活性化にも繋がります!

今回は、採用基準の作り方や決め方、作成する際の注意点・メリット・例をご紹介いたします!

採用基準とは企業が応募者を客観的に評価する指標

採用基準とは、企業が応募者を客観的に評価する指標のことです。

採用基準を用いることで求める人材かどうかを容易に判断することができます。職歴や資格だけでなく、協調性やリーダーシップやコミュニケーション能力なども採用基準に含まれます。

採用基準は、人格的な要素(動機・価値観・思想)、コンピテンシー(行動特性)、スキル・経験の大きく分けて3つから構成されています。

採用基準が定められておらず統一されていないと、面接の合否に人事の主観が入ってしまい、自社に合わない応募者を採用してしまう恐れがあります。

次の章以降でご紹介する、採用基準の作り方で採用基準を作成し、自社に合った人材を採用しましょう!

採用基準の作り方

それでは、採用基準の作り方をご紹介いたします。

採用基準の決め方は、以下の通りです。

1.採用要件を整理する

2.活躍している社員の共通点を書き出す

3.採用の合否の判定に必要な評価項目を定める

4.実際に採用をする際に用いる

それでは解説していきます!

【採用基準の作り方】採用要件を整理する

1-1 自社の求める人物像を具体的に決める

まずは、自社の求める人物像・ペルソナを具体的に決めていきます。

採用の必須条件や歓迎条件など、条件・要件が定まっていない状態ですと採用基準を作成することは難しいです。

下記のように、年齢や性別、家族構成についても詳しく定めていきましょう!

<具体例>

・年齢:31歳

・性別:男性

・家族構成:妻1人

・所得:500万円

・学歴:国公立大学

・職歴:銀行員

2-2 現場の社員の声をヒアリングする

経営層の声や新入社員が配属予定の部署で現場の社員の声をヒアリングしましょう。

例えば、営業職の採用において、「コミュニケーション能力の高さ」を採用基準に設けた場合、「お客様に寄り添った提案ができる」や「ハキハキと話すことができる」など、どのようなコミュニケーション能力を求めているのかが不明瞭です。

上記のような不明瞭な点を無くすため、現場の社員の声をヒアリングし、すり合わせを行っておくことが大切です。

経営者と現場社員の意見をどちらも把握することを徹底し、人材の要件定義における偏りを防ぐことができます!

【採用基準の作り方】活躍している社員の共通点を書き出す

次に、活躍している社員の共通点(コンピテンシー)を書き出していきましょう。

共通点を把握することで、自社に合った評価項目を容易に定める事ができます。

共通点を書き出す際に、自社のコンピテンシーモデルを作ることはオススメの手法の1つです。

※活躍している社員たちがもつ共通点を書き出し、モデル化したものがコンピテンシーモデルです。

優秀な社員に共通している行動特性を分析することや、適性検査を受験してもらうことで、共通点を把握しやすくなります。

【採用基準の作り方】採用の合否の判定に必要な評価項目を定める

書き出した共通点を基準に、各項目の評価基準を設定していきます。

経験やスキルやコミュニケーション能力など、具体的な項目を決めて指標を作っていきましょう。

定めた全ての評価項目を満たす人物が現れるとは限らないため、評価項目の優先順位を決めておきましょう。

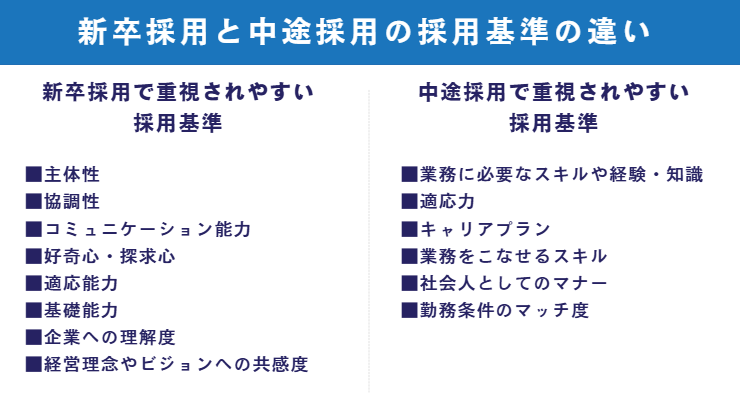

新卒採用と中途採用では、採用基準に設ける評価項目が異なる場合がございます。

今回は、新卒採用と中途採用それぞれの評価項目の例についてご紹介いたします!

新卒採用の評価項目の例

社会人経験のない学生を採用するため、選考時にスキルを求められることはなく、将来的に活躍できるかどうかのポテンシャルが重視されます。

下記のようなポテンシャルが重視された評価項目例を参考に設定していきましょう!

主体性

受け身ばかりではなく、自ら考えて積極的に動ける人材は主体性があると言えます。課題発見や改善も自ら行うため、会社をより良い方向へ導いてくれます。将来の幹部としても期待できます。

協調性

チームとして働く上で、他の社員と協力して動く協調性は必須となります。立場が異なる相手とも円滑にコミュニケーションを取っていく必要があります。自分のことばかりでなく、周りのことも考えることができる能力があるかを見定めていきましょう。

コミュニケーション能力

社会で働いていくには、他者との円滑なコミュニケーションができる能力が必要とされます。社内外問わず重要な能力であるため、評価項目として取り入れている企業が多いようです。

好奇心・探求心

好奇心や探求心がある人は、経験したことのない業務にも熱心に取り組むことができます。

上記以外にも、下記のような評価項目が新卒採用の際に用いられることが多くあります。

・適応能力

・基礎能力

・企業への理解度

・経営理念やビジョンへの共感度

中途採用の評価項目の例

続いて、中途採用の評価項目をご紹介いたします。ポテンシャル重視となる新卒採用と比較すると、現在持っているスキルや経験などが重要視されることが多いです。

業務に必要なスキルや経験・知識

基本的に、中途採用の評価項目ではスキル、経験、知識、資格などが評価項目の軸になります。営業職を例に挙げると、「今までに○○円以上の売り上げを達成した●●業界経験者」のように、できるだけ具体的に条件を設定することがポイントとなります。

適応力

中途採用の場合、前職の経験が強みとなる一方で、前職の会社のやり方が定着していることもあります。採用後、自社のやり方で仕事を進められる適応力があるかを見極めていきましょう。

キャリアプラン

将来のキャリアプランを評価項目として定める事で、入社後のミスマッチを防ぐことができます。選考の際に理想のキャリアプランや勤務条件・待遇について確認しておきましょう。

上記以外にも、下記のような評価項目が中途採用の際に用いられることが多くあります。

・業務をこなせるスキル

・社会人としてのマナー

・勤務条件のマッチ度

上記に挙げた項目を活用し、評価項目を設定していきましょう!

実際に採用をする際に用いる

評価項目を設定し終えたら、実際に書類選考や面接時に使用してみましょう!

定期的に振り返りを実施し、課題がみつかれば改良していきましょう。そうすることで、採用基準の精度を上げていくことができます。

作り方における注意点

採用基準は、適切に設定できていれば、選考の質を向上させるだけでなくプロセスの効率化にも繋がります。しかし、クオリティが不十分であればかえって効率を低下させてしまいかねません。

採用基準を定める上では下記の3つの点に気をつけて採用基準を作成しましょう!

1.各部署の意見をしっかり取り入れる

2.経営方針とのすり合わせを行う

3.評価項目では曖昧な表現を避けて具体的な基準を作成する

それでは、詳しくご紹介いたします!

各部署の意見をしっかり取り入れる

部署や職種によって、どのような人材を求めているのかは異なります。中でも、中途採用の場合はどのようなスキルや経験が必要となるかは、現場の方の方が詳しく把握できていることがほとんどです。

現場の声を取り入れずに採用基準を作成してしまうと、業務遂行時にミスマッチが起こるので、丁寧なすり合わせを行っていきましょう。

採用基準の作成が完了した際には、関係者への報告を行うようにしましょう。

各部署の人や面接官だけでなく、インターンシップや会社説明会に参加する社員への報告も重要です。

上記の方への共有をすることで、該当する人材を見極める視点を持っていただけることに加え、自社とのマッチ度が高い人材に響くような説明会の内容や表現を心掛けてもらうことに繋がります。

経営方針とのすり合わせを行う

採用基準の作成時には、経営方針とのすり合わせも重要な工程となります。自社の現状だけでなく、将来の経営や戦略を把握することで、求める人材の条件が明らかになります。

評価項目では曖昧な表現を避けた作り方を意識する

評価項目を不明瞭なままにしておくと、採用基準を設定しても選考に活かすことはできません。

的確な判断を行うためには、具体的な基準を設けることが大切です。

面接官や人事担当者によって差や相違が生じないように心がけましょう。

曖昧にならないためのポイントは、1つの基準を細かく分散させることです。

「コミュニケーション能力」を採用基準の1つに設定する場合、「傾聴力」「声のトーンや抑揚」「論理的思考」など、細かく分けていくことがポイントとなります。

細かく具体的に設定することで、人事や面接官の心理的な負担軽減にも繋がります!

採用基準を作成することで得られるメリット

それでは、採用基準を設定することで得られるメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

採用基準に得られるメリットは下記の5点になります!

1. 採用のミスマッチ減少

2. 公平な選考の実現

3. 採用活動の効率化

4. 面接官による評価基準のズレ防止

5.採用チャネルの見直しが可能

それではご紹介していきます!

採用のミスマッチ減少

メリット1つめは、採用のミスマッチを減少させることができる点です。

採用基準を明確に定める事で、候補者の見極めを正確に行うことができます。曖昧な基準を基に採用を行ってしまうと、ミスマッチによる早期離職が起こる可能性があると言えるでしょう。例えば、学歴や職歴などの条件ばかりみて採用をすると、社風に合わず早期離職をしてしまうといったケースは多々発生します。

このようなケースを防ぐためには、自社の雰囲気に合った人材であるかを見極めるための採用基を作る必用があります。

公平な選考の実現

2つ目のメリットは、「公平な選考の実現」です。採用基準が明確に定められていることで、公平な選考を実現させることができます。選考フローに複数の面接が組み込まれており、異なる担当者が面接を担当する場合、採用基準がなければ、面接官それぞれの立場で主観による評価が行われてしまいます。採用の基準がまとまっていなければ、応募者の方に不公平感を覚えさせてしまう可能性もあります。

採用活動の効率化

3つ目のメリットは、採用活動を効率的に行うことができる点です。採用基準を明確化することで、それに基づいて統一した評価が行われるため、人事や面接官の負担を軽減させることができます。面接官の変更やチーム制で採用を行う際に、採用基準が明確化されていることで、効率的に採用活動をつづけることができます。

面接官による評価基準のズレ防止

4つ目のメリットは、面接官による評価基準のズレを防止できる点です。

事前に採用基準を共有しておくことで、面接官によって採用指標が異なってしまうといったリスクを軽減させることができます。評価基準を定めていないと、面接官によって合否が異なってしまいます。採用基準の設定・明確化によって、安定した採用活動をできるように心がけていきましょう。

採用チャネルの見直しが可能

5つ目のメリットは、採用チャネルの見直しができる点です。

『採用チャネル』とは、求職者や転職希望者へのアプローチ方法のことを指します。

アプローチ方法の手段は多岐にわたるため、採用基準を作成することによって、相性の良い媒体を選択でき、採用方法の改善・採用活動の効率化を図ることができます。

上記のように、採用基準を作成することで採用時における様々なメリットを享受することができます!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

上記で述べたように、採用基準を作成することで採用の効率化やミスマッチ減少など、様々なメリットがございます。

これから作成する企業様は、ぜひ本記事を参考に採用基準を作成してみてください!

株式会社bサーチでは、100種類以上の媒体を取り扱っており、企業様に応じた媒体組み合わせ、提案することが可能となっております!

ダイレクトリクルーティングや様々なスカウトサービスなどの媒体を取り扱っており、知識・ノウハウを活かして、企業様に寄り添い、最後までサポートさせていただきます。

詳細は、株式会社bサーチのホームページにてお問い合わせいただけます。採用にお困りの際はお気軽にご相談ください。